“Evita a parte norte-americana porque só tem televisão, ouviu?”

Cassia Hosni

A entrada das imagens em movimento nas exposições da Bienal de São Paulo, no início da década de 1970, pode ser vista como um território de conflito técnico, estético e geopolítico. Tais conflitos puderam se proliferar devido ao próprio modelo adotado pelo evento (e abandonado apenas em sua 27ª edição, em 2006), baseado nas representações nacionais, onde os países convidados custeiam o envio das obras e dos equipamentos – e têm, portanto, a palavra final sobre o que irão exibir. Não à toa, esse regime atribuía a maior importância ao aspecto financeiro, possibilitando que as grandes potências econômicas tivessem maior destaque. Longe de pormenorizar as especificidades de cada edição, o que se propõe aqui é refletir sobre algumas questões nos modos como as obras em vídeo foram expostas, visualizadas e recebidas pela crítica e pelo público, em um período sensível para o audiovisual.

1. Técnico

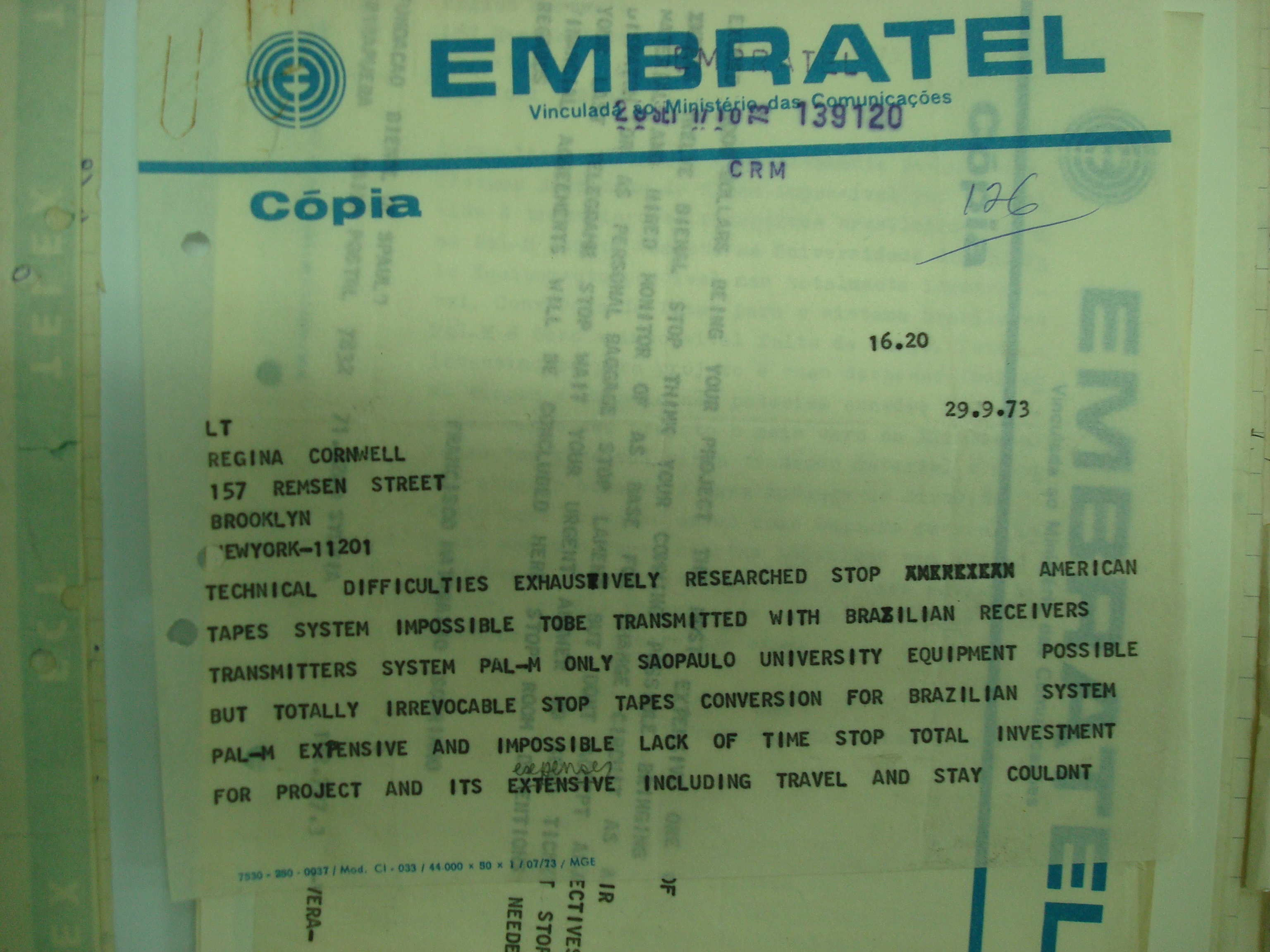

Foi a partir de 1957 que o Pavilhão das Indústrias, hoje Pavilhão Ciccillo Matarazzo, se tornou o espaço expositivo da Bienal de São Paulo. O sinuoso edifício construído por Oscar Niemeyer fora planejado originalmente para hospedar máquinas agrícolas e não para exibir obras de arte. Sendo assim, era natural que na década de 1970 o espaço apresentasse problemas às primeiras tentativas de expor trabalhos de imagem em movimento. A 12ª Bienal de São Paulo (1973), por exemplo, trazia o segmento Arte e Comunicação – cuja proposta era ser um laboratório para refletir sobre a tecnologia, a arte e a sociedade. Nesta edição, diante os inúmeros problemas burocráticos, o que de fato se apresentou foi uma versão minguada do que fora originalmente idealizado. Uma série de problemas técnicos, como a falta de equipamento necessário e o conflito entre os sistemas PAL e NTSC, atingiram as delegações norte-americana e da Suíça, colocando obstáculos à exibição dos trabalhos no pavilhão. Porém, como analisado recentemente por Paulina Pardo Gavíria, os videoteipes dos Estados Unidos foram exibidos na edição com o auxílio dos equipamentos do MoMA. Na 13ª edição, problemas elétricos abundaram: desde queda de voltagem da instalação elétrica – como ocorreu com a videoinstalação de Peter Campus – até problemas para instalar as tomadas.

2. Estético

No Brasil, a partir dos anos 1970, uma série de artistas visuais realizou investigações com o vídeo, constituindo aquela que ficou conhecida como a “geração pioneira da videoarte”. Apesar de toda a dificuldade de acesso aos equipamentos, iniciativas de grupos de artistas paulistas e cariocas, bem como de instituições como o MAC-USP e o MAM/RJ, foram fundamentais em um momento marcado pelo cerceamento das liberdades individuais pela ditadura civil-militar.

Além dessas questões, a crítica estabelecida via com ressalvas essa nova produção realizada a partir de um meio não reconhecido no circuito artístico local. Walter Zanini nos lembra que a crítica feita à videoarte era a de que seria uma arte “importada” ou “colonizada” e menciona que “a crítica, quase sempre de atitude convencional, acolheu geralmente com desinformação ou frieza essa investigação, pouco ou nada a assimilando ou já lhe oferecendo um epitáfio deslumbrado.”

No período, Frederico Morais também nota que a reação do público era geralmente negativa: “Consideram-na monótona devido à repetição exaustiva da mesma imagem, ao seu caráter estático (contra o dinamismo da TV comercial) devido, enfim, ao desconforto que é, na verdade, mais psicológico que real, tendo em vista a maneira descontraída ou à vontade com que vemos TV em casa.”

Tampouco o público parecia favorável ao uso da mídia: “Evita a parte norte-americana porque só tem televisão, ouviu?”, foi o comentário de uma das espectadoras da 13ª Bienal de São Paulo (1975), ouvido por um repórter e registrado no jornal. Nessa edição, a delegação dos Estados Unidos exibiu a mostra Video Art USA, uma seleção realizada pelo comissário/curador Jack Boulton, que trouxe videoinstalações como o Jardim de TV, de Nam June Paik, a projeção em circuito fechado Sev, de Peter Campus, e uma seleção de videoteipes que dava destaque ao processo de difusão da videoarte norte-americana. A seleção trazia Vito Acconci, John Baldessari, Lynda Benglis, Bill Viola, Steina e Woody Vasulka, Joan Jonas, Andy Warhol, entre outros – um time de peso, composto por artistas que hoje figuram nos livros de história da arte contemporânea, seja pelo seu viés conceitual ou pela inovação no campo da tecnologia do vídeo. Já na época era notável que a delegação estadunidense apresentava uma curadoria de videoarte voltada à exportação.

Naquele momento ainda se tateava o melhor modo de apresentação dos videoteipes. Para a mostra de 1975, a delegação estadunidense apresentou duas salas: uma abrigava a exibição de todos os trabalhos, totalizando 8 horas de duração; a outra apresentava excertos curtos dos trabalhos, reunidos em uma fita de vídeo de uma hora. Apesar da dupla apresentação – na sala com duração impossível e na sala de “greatest hits” –, o júri de seleção internacional da Bienal de São Paulo não viu as obras, o que foi considerado uma afronta pela delegação dos Estados Unidos. Em um depoimento na época, o comissário Boulton dizia que “a video-arte é como uma sinfonia, que tem que ser ouvida até o fim”. Mesmo assim, para facilitar a recepção de todo o trabalho, havia sido montada uma sala especial onde se via, num grande vídeo, o resumo de todas as obras exibidas. “Um resumo de uma hora, que o júri não quis ver completo”.

3. Geopolítico

O fato do júri internacional de premiação, composto por Werner Schmalenbach (Alemanha), Rafael Squirru (Argentina), Jean Dominique Rey (França), Fernando Gamboa (México), Paulo Mendes de Almeida (Brasil), não ter visto as obras da delegação norte-americana na 13ª Bienal de São Paulo causou polêmica. Frente as queixas da delegação, membros da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) e da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), além de inúmeros artistas, solidarizaram-se a ela por meio de um abaixo-assinado entregue à Fundação Bienal. Em resposta, foi emitida uma nota explicativa no catálogo da edição, na qual o júri lamentava não ter visto os trabalhos por problemas técnicos e falta de tempo, mas registrava a contribuição do país enquanto valor extraordinário.

Esse pequeno conflito impõe um questionamento quanto às formas de recepção da videoarte no momento de sua emergência no Brasil dos anos 1970: será que a solidariedade demonstrada em relação à delegação norte-americana apresentava-se também diante da nossa própria produção em vídeo?

Um ponto a ser rememorado é que a exposição original Video Art – realizada entre janeiro e fevereiro de 1975 no Instituto de Arte Contemporânea, na Pensilvânia, por Suzanne Delehanty –, na qual Jack Boulton se baseou para montar a seleção de Video Art USA, apresentada mais tarde no mesmo ano na 13ª Bienal, contara com a participação de artistas brasileiros como Sonia Andrade, Fernando Cocchiarale, Anna Bella Geiger e Ivens Machado. Não há na seção norte-americana do catálogo da Bienal nenhuma menção aos artistas brasileiros ou de outras nacionalidades que participaram da mostra original.

Esse fato coloca em evidência como, naquela altura, a própria Bienal, por meio do embate entre artistas nacionais versus internacionais, não estava preocupada em difundir as produções experimentais dos artistas locais. A produção realizada no Brasil foi exibida internacionalmente na própria mostra que ensejou a representação norte-americana; contudo, quando parte dessa exposição vem para o país suprime-se o diálogo, como se houvessem duas entidades distintas, sem comunicação: de um lado, Brasil, lugar de recepção, e, do outro, Estados Unidos, país de criação e exportação das tendências contemporâneas.

Ao olharmos com uma lupa para esse ponto da história da Bienal de São Paulo, podemos descobrir momentos indicativos e que ainda ressoam no modo de ver a própria produção artística nacional – indicativos de nossa formação, da busca de diálogo e também de validação internacional, em detrimento do reconhecimento e da percepção clara do que se manifesta localmente. Nesse sentido, vale a pena questionar o lugar da videoarte como vitrine para a criação da cultura norte-americana em exposições como a 13ª Bienal de São Paulo – na qual a mostra Video Art, de caráter plural e internacionalista, se transformou em Video Art USA.

O auxílio das instituições nacionais e o apoio financeiro são vitais para a circulação e recepção dos artistas e de suas obras: vale lembrar, por exemplo, que o célebre vídeo Global Groove, de Nam June Paik, foi resultado de uma bolsa que o sul-coreano obteve da Rockefeller Foundation, em Nova Iorque, e que, quando ele se candidatou, a proposta original tinha o título sugestivo de “para destruir a televisão nacional”. Todo esse empenho, entre as décadas de 1960 e 1970, na difusão do novo meio aparece hoje registrado nos livros ocidentais da história da arte, de modo que é válido questionarmos também o porquê de a “geração pioneira” brasileira não estar inserida no circuito global com o mesmo grau de relevância de seus congêneres do hemisfério norte.

A recepção da videoarte brasileira na década de 1970 apresenta tensões que, no que diz respeito à Bienal de São Paulo, serão consideradas e trabalhadas apenas no começo dos anos 1980 – quando a videoarte nacional, a partir das experimentações realizadas por Walter Zanini no MAC-USP, adentraram o Pavilhão da Bienal com a devida atenção e interesse.

O auxílio das instituições nacionais e o apoio financeiro são vitais para a circulação e recepção dos artistas e de suas obras: vale lembrar, por exemplo, que o célebre vídeo Global Groove, de Nam June Paik, foi resultado de uma bolsa que o sul-coreano obteve da Rockefeller Foundation, em Nova Iorque, e que, quando ele se candidatou, a proposta original tinha o título sugestivo de “para destruir a televisão nacional”. Todo esse empenho, entre as décadas de 1960 e 1970, na difusão do novo meio aparece hoje registrado nos livros ocidentais da história da arte, de modo que é válido questionarmos também o porquê de a “geração pioneira” brasileira não estar inserida no circuito global com o mesmo grau de relevância de seus congêneres do hemisfério norte.

A recepção da videoarte brasileira na década de 1970 apresenta tensões que, no que diz respeito à Bienal de São Paulo, serão consideradas e trabalhadas apenas no começo dos anos 1980 – quando a videoarte nacional, a partir das experimentações realizadas por Walter Zanini no MAC-USP, adentraram o Pavilhão da Bienal com a devida atenção e interesse.

Referências bibliográficas

A BIENAL dos vencedores e dos esquecidos. Folha de São Paulo, São Paulo, Ilustrada, 17 out. 1975.

FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO. 13ª Bienal de São Paulo. São Paulo: Fundação Bienal, 1975. Catálogo de Exposição.

GAVÍRIA, Paulina Pardo. “Lent for Exhibition Only: TV Screens at the São Paulo Biennial”, Arts of the Screen in Latin America, 1968–1990, College Art Association (CAA)

HOSNI, Cássia Takahashi. Zona Cinza e a espacialização da imagem em movimento: Instalações audiovisuais na Bienal de São Paulo e na Biennale di Venezia. 2021. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São

HOSNI, Cássia Takahashi. Zona Cinza e a espacialização da imagem em movimento: Instalações audiovisuais na Bienal de São Paulo e na Biennale di Venezia. 2021. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São

MORAES, Frederico. Vídeo-Arte: Revolução Cultural ou um título a mais no currículo dos artistas? [1976]. In: PECCININI, Daisy (Coord). Arte Novos Meios / Multimeios: Brasil 70/80.

São Paulo: Fundação Armando Álvares Penteado, 2010. pp.

RIBEIRO, Leo Gilson. XIII feira internacional de vaidades nacionais. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 1975.ZANINI, Walter. Vídeo-arte: uma poética aberta [1978]. In: PECCININI, Daisy (Coord). Arte Novos Meios / Multimeios:

Brasil 70/80. São Paulo: Fundação Armando Álvares